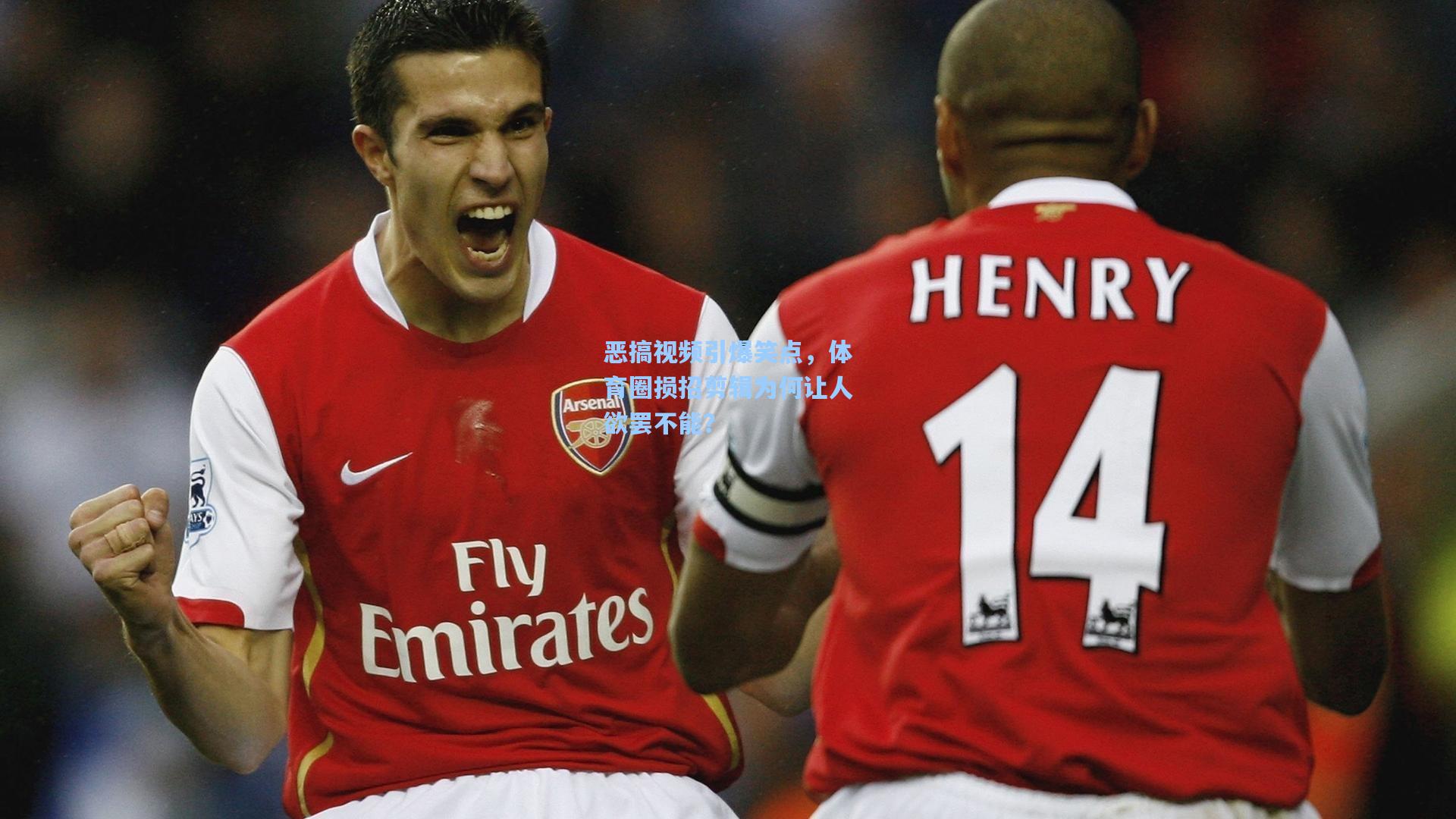

爱游戏app|恶搞视频引爆笑点,体育圈损招剪辑为何让人欲罢不能?

一段名为《体育明星的爱游戏gaming平台“社死”瞬间合集》的恶搞视频在社交媒体上疯狂传播,视频中,足球巨星C罗在庆祝时意外滑倒、篮球明星詹姆斯被场边飞来的毛巾“偷袭”、网球名将小威因用力过猛摔出镜头……这些原本尴尬的场面,经过剪辑、配乐和特效加工后,竟成了全网爆笑的“快乐源泉”,虽然不少网友调侃“这视频做的挺损的”,但评论区清一色的“笑到肚子疼”证明:这种“损招”确实戳中了大众的娱乐神经。

“损”出圈:体育娱乐化的新趋势

这类恶搞视频并非新鲜事物,但近年来,随着短视频平台的兴起和年轻观众对“轻松化”内容的需求,体育圈的“黑历史”剪辑逐渐成为一种文化现象,从早期的“NBA五大囧”到如今自媒体制作的《运动员迷惑行为大赏》,观众对体育明星的“翻车”瞬间表现出了前所未有的热情。

“这种视频之所以受欢迎,是因为它打破了运动员‘完美偶像’的刻板印象。”体育营销专家张明分析道,“当观众看到巨星们也会出糗时,反而会觉得他们更真实、更可爱。”视频中梅西被矿泉水瓶绊倒的片段,原本是2019年的一场普通发布会,但配上魔性音效后,播放量突破了8000万次,甚至被梅西本人转发并调侃:“看来我得报个平衡训练班了。”

技术赋能:从“尴尬”到“艺术”的跨越

这类视频的制作者往往深谙“笑点心理学”,通过慢放、鬼畜循环、夸张字幕等手法,将原本短暂的失误变成持续的笑料,一段库里三分球三不沾的镜头,被剪辑成“无限月读”版,搭配《命运交响曲》的悲壮旋律,反差感直接拉满。

“我们不是恶意丑化运动员,而是用幽默的方式展现他们的另一面。”知名体育博主“球场皮皮虾”透露,团队会刻意避开可能引发争议的内容(如受伤画面),并确保所有素材均来自公开赛事或采访。“其实很多运动员私下也很爱看这些视频,德约科维奇还主动给我们提供过自己的‘囧料’。”

争议与边界:娱乐化是否过度? 也引发了一些争议,部分球迷认为,过度消费运动员的失误是对其专业性的不尊重,2024年,一段恶意篡改孙颖莎比赛失误的视频就曾遭到乒协官方谴责,对此,法律界人士指出:“娱乐改编需遵守两点原则——不捏造事实、不侵犯肖像权。”

值得注意的是,越来越多的体育机构开始主动拥抱这种“轻量化传播”,NBA官方账号定期发布“赛场搞笑花絮”,F1方程式赛车甚至推出《车手们的麦克风》系列,收录车队无线电中的“暴躁吐槽”,这种“自黑”策略不仅拉近了与粉丝的距离,还带来了巨大的商业价值——某运动品牌根据恶搞视频灵感推出的“詹姆斯毛巾周边”,上线当天便售罄。

观众为何买单?心理学揭秘“快乐陷阱”

剑桥大学心理学教授艾玛·怀特的研究显示,人类大脑对“意外反差”有着天然的愉悦反应。“当严谨的体育赛事出现滑稽插曲时,这种冲突感会刺激多巴胺分泌。”在高压社会环境下,此类内容提供了快速释放情绪的出口。

中国网友的互动数据佐证了这一观点,在相关视频的弹幕中,“哈哈哈”占比高达62%,远超常规赛事集锦,某平台甚至开发了“笑点值”算法,通过观众表情识别来推荐类似内容。

未来展望:体育+娱乐的黄金交叉点

随着Z世代成为观赛主力,体育内容的娱乐化转型已成必然,业内预测,到2025年,全球体育搞笑类内容市场规模将突破50亿美元,专家也提醒创作者需守住底线:“幽默是润滑剂,而非解构体育精神的工具。”

正如一位高赞评论所言:“看比赛时我们为他们呐喊,看搞笑视频时我们为他们大笑——这才是真实的体育魅力。”或许,正是这种“严肃与欢乐并存”的特质,爱游戏数字体验让体育永远能点燃人们的热情。